軽度発達障がい児を対象に遊びを通して子どものバランスよい発育を促す活動をしています。

保護者交流会でお話ししました原稿です

11月30日の操山公民館で津田理事長がお話ししました内容です。

講演の内容は ここをクリックして下さい。御覧になれます。

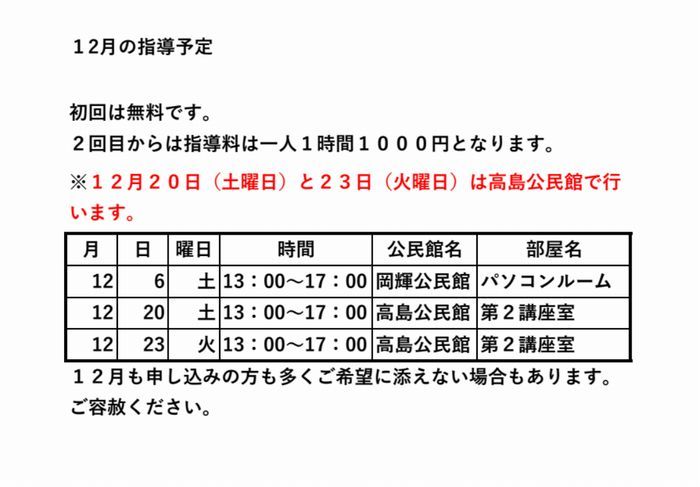

遊育学習会12月の指導予定

参加の方で初回は無料としています

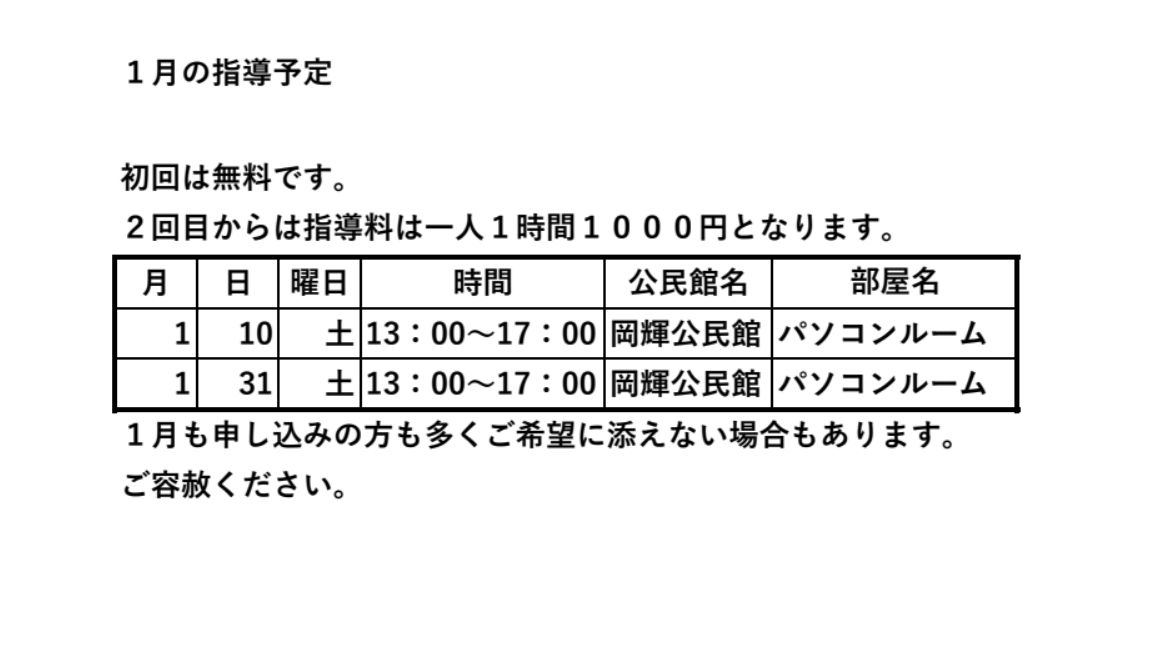

遊育学習会1月の指導予定

参加の方で初回は無料としています

遊育基本理念vol.1

「はじめに」

NPO法人遊育・遊びを育てる会は、長年にわたり、幼児から小学生の軽度の発達障がい児(LD、ADHD、自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群など)を対象に「遊育療法」という独自の手法を用いて多くのお子さんの発達支援をして行ってきました。

最近、新しい会員の方が増えてきたこともありますので、改めて「遊育療法」の考え方を、何度かに分けてお伝えしていこうと思います。

初回である今回は、「遊育療法」の基本理念である「対症療法的手法より土台作り」という考え方についてご説明したいと思います。なお、2回目以降では、土台作りを効果的に行うための独自の「ダイナミック遊び」の考え方と具体的な方法論について、更に、ダイナミック遊びで培った「土台(身体面)」の上に、どのようにして学習面や精神面の発達を促そうとしているのか、そして最後に一人ひとりの子どもに応じた支援を行う上での肝となる「アセスメント」の考え方をご説明し、遊育療法の全体像を理解して頂ければと思っています。

「対症療法より土台作り」

さて、当NPO法人 遊育・遊びを育てる会(以下、遊育とします)には、前身のボランティアグループ「発達学習研究会」を含めて約40年を越える活動歴があります。

最初の頃は試行錯誤の連続でした。ただ、試行錯誤の中で感じたことは、軽度の発達障がい児は、知的な面では問題は見られず、知能面では普通かそれ以上の子どもが多いということでした。

それなのになぜ「学習不振」が起こり国語や算数などの学習につまずくのか?なぜ対人関係やコミュニケーション能力の発達の遅れが起こるのか?なぜ不登校になるのか?等々、それらを突き詰めていくと「根本的な問題(土台の弱さ)」が潜んでいることに気付きました。

この「土台の弱さ」とは建物で例えると、基礎の部分の脆弱さにあたります。基礎の弱い家やビルは、地震や台風の直撃により倒壊のおそれがあります。

それを防止するために、耐震構造の家やビルを建てたり、耐震構造を追加する補強工事が行われています。

一方、軽度の発達障がいを抱える子どもにとっての根本的な問題である「土台の弱さ」とは、身体のバランスの悪さ(体幹の弱さに関わる問題)やこだわりの強さ、 音、光、動く物に関心が移りやすい転動性の存在、そして多動傾向のことを指します。

遊育ではそうした「土台の弱さ」を、療育現場でも盛んに取り入れられ、成果を出している「粗大運動活動や感覚統合活動」をベースに、独自の「ダイナミック遊び」によって、楽しみながら無理なく克服する独自の「遊育療法」を構築し、発達の支援を行っています。

さて、一般に療育現場でなされている粗大運動や感覚統合の活動は、多分に訓練的な側面が強く、発達障がいを抱える子ども達にとっては、得意とは言えない状況下で、活動を強制されることとなり、却って問題が発生したり、活動が長続きしないという懸念がありました。

「遊育療法」では「遊びは奥深いもの」であるとの考えのもとに、「遊びの要素を取り入れた諸活動」を「遊びの発達理論」に基づいて系統的に取り入れています。そして、強制されて嫌々するものではなく、「子ども達が楽しんで自発的に生き生きと、ダイナミックに取り組む」ことを目指しています。「ダイナミック遊び」と名付けた背景はそこにあります。

なお、「ダイナミック遊び」の具体的な方法論や遊育ならではの工夫については、2回目以降で詳しくご説明したいと思います。

「7歳の壁」

さて、子どもには、2歳半・7歳・9~10歳の3つの壁があると言われています。これらはそれぞれの「発達の節目」にあたるもので、子どもの発達段階においてたいへん重要なものです。

「7歳の壁」とは簡単に言うと、「子どもが小学校に入学し、新しい環境やルールに適応する際に経験する挑戦や変化のこと」を指し、新しい友達や先生との関係、ルールや時間の管理、学業へのプレッシャーなど、様々な要素が子どもの成長に大きな影響を与えます。

普通の子ども(通常発達児)は小学校入学頃までに、日頃の遊びやいろいろな経験を通して、多くの能力を獲得することで、この「7歳の壁」を乗り越えることができます。そのためにも習得しておかねばならない能力は複数あります。

例えば、「(他者と)折り合える能力」や「曖昧さの理解といった能力がありますが、これらは、学校での集団生活をスムーズに送るためには不可欠な能力です。しかし、軽度の発達障がい児では、こうした能力が十分発達していないため、7歳の壁を乗り越えるのが難しくなっています。

小学校に入学すると、幼稚園での個を大事にする生活から集団生活が重視されるために、子ども達の生活や活動面で大幅な変化が見られ、その対応に困惑する場面も見られます。 この年代の子どもは、しだいに自己主張も強くなってきており、同年齢の子ども達の集団生活の中で、どうしても意見の衝突があり、いざこざや口喧嘩が増えていきます。

通常発達児ではそれらを回避するために、折り合える能力や曖昧さの理解を用いて、仲直りする方法を考えたり、意見の衝突を回避する手段を構築したりするようになりますが、軽度の発達障がい児にとってはそれが難しくなっています。

「7歳の壁を超える遊びの効用」

また、小学生になると、幼稚園での遊びを主体にした生活から、国語や算数などの学習モードに入り、ここでも「7歳の壁」が大きく目の前に立ちふさがってきます。

今年で約10年になりますが、私は放課後等ディサービス(いわゆる放デイ)で働いています。そこで感じることは、いかに「遊べない子どもが多いか」ということです。また、遊べているようでも「遊びのレベルが低くて幼い」ということです。そして、実はそのことが、対人関係やコミュニケーション能力などの各種の発達の遅れに繋がっているということです。

子どもは遊びを通して、物との関わりだけでなく、他者と関わり、コミュニケーションを図り、良好な対人関係やコミュニケーションの能力、考え・イメージする力を育んでいきます。

小学校に入学するまでに「幼児期の遊び(一人遊び)」から卒業出来ていないと、言葉(語彙)や対人関係、コミュニケーション力、社会性などの基礎的な能力が十分に発達せず、小学校に入ってからの国語や算数などの学習するための準備(学習レディネス)が十分に整うことなく、更には学習態度や意欲の形成にも悪影響が広がっていくと言われています。

こうした学習レディネス不足への対策には「土台の弱さ対策」と同時に「精神発達面の土台作り」が必要になり、ダイナミック遊びや感覚統合遊びはこれらに対しても効果が見られます。

以上、土台作りとは、その子どもが抱えている表面的な問題である、学習面の遅れや行動面の問題を小手先の対症療法的に解決するのでなく、その子どもの過去から現在に至る生活(発育・発達)全体の統合的な理解に基づいて評価・診断することで土台の弱い部分を明らかにし、それを克服する適切な手段を以って、その子どもの現在と未来の生活に豊かさをもたらす支援を行うことです。

すなわち、子どもの発達状況の統合的な理解に基づく「根本的な問題(土台の弱さ)からの発達支援」ということです。

「土台の弱さのまとめ」

それでは、ここで、「土台の弱さ」について、改めて整理したいと思います。

1.身体のバランスの悪さ(体幹の弱さに関わる問題)

身体面の発達には、頭から足に向かって、体幹から手に向かって順番に発達するという二通りの発達の方向性があります。

身体のバランスの悪い子どもは、これらの身体面の発達の遅れがあるために、身体全体をスムーズに動かせないために足や手指を連動させることが出来ず、不器用となり、走る・飛ぶ・ジャンプする・自転車に乗るなどの大きな動きや書く・ハサミで切る・紙を正確に折る・リコーダーを使うなどといった細かな手先の運動をも苦手としています。

2.こだわりの強さ

こだわりとは、ある特定の物事に強い感心を持ち続けることで、ほとんどの子どもが多かれ少なかれ抱えていると言っても過言ではありません。

例えば、お気に入りの人形やミニカーをずっと持ち続ける、本の読み聞かせをする時にいつも同じ本を持ってくる、ある特定のルーティンがありそれが崩れるととても機嫌が悪くなるなどです。

こだわりを抱えている子どもは、ある特定の物事に強い関心を持ち続けるために、それ以外の物事に関心を示さず、人や物との関わりが少なくなり、対人関係やコミュニケーション能力の発達の遅れにつながります。

また、こだわりを抱えている子どもは、こだわった物事以外を見る・見ようとする・見渡そうとする行為が少なくなり、視覚認知機能の発達が遅れます。そして、視覚認知機能の発達の遅れは読み・書き・計算の習得の遅れにつながります。

3.転動性

転動性とは「注意の転動性」とも言われており、大きな音・強い光・動く物などに強い関心を示す軽度の発達障がいを抱える子どもの特性の一つです。

何をしていても、それらに関心が移るため、今している行為が中断してしまい、注意力が散漫となり、集中力に欠ける原因の一つとなっています。

4.多動傾向

多動症とは区別され、多動症ほどではないが、落ち着きのない子どもに見られる特性です。

これらの土台の弱さは、複合的でミックスタイプも存在するために、専門家でないと判定しにくい特性と言えます。 したがって、遊育では、保護者の皆様にとって分かりやすく、また課題状況や指導方針を共有するための方法として、お子様の特性を評価・診断する方法(アセスメント)にも工夫をしています。 保護者の方からの生育歴や日常の行動、課題等のヒアリング(プロフィール用紙)と、指導スタッフによる子どもの行動観察(行動観察ノート)の両面からのアセスメントを行い、一人ひとりのお子様の発達課題を踏まえた指導に繋げています。なお、このアセスメントについても、回を改めて詳しくご説明させていただきたいと思います。

以上、今回は遊育の基本理念である、「対症療法的手法より土台作り」という考え方の背景を中心にご説明いたしました。次回は遊育療法の中核をなす「ダイナミック遊び」の内容や具体的な方法、効用等についてご説明させていただきたいと思います。

なお、遊育活動の理念と具体的な活動について説明した動画を遊育のホームページに掲載しておりますので、お時間がある時にでもご覧ください。

"遊育理念はこちらからごらんください"

NPO法人遊育・遊びを育てる会理事長 津田 誠一

遊育活動の説明動画を作りました

"遊育理念はこちらからごらんください"

"遊育活動はこちらからごらんください"

youTubeチャンネルはこちらです

夏の宿泊活動〜暑いけど楽しいお泊まり会

"他の活動の動画はこちらからごらんください"

遊育活動の様子です

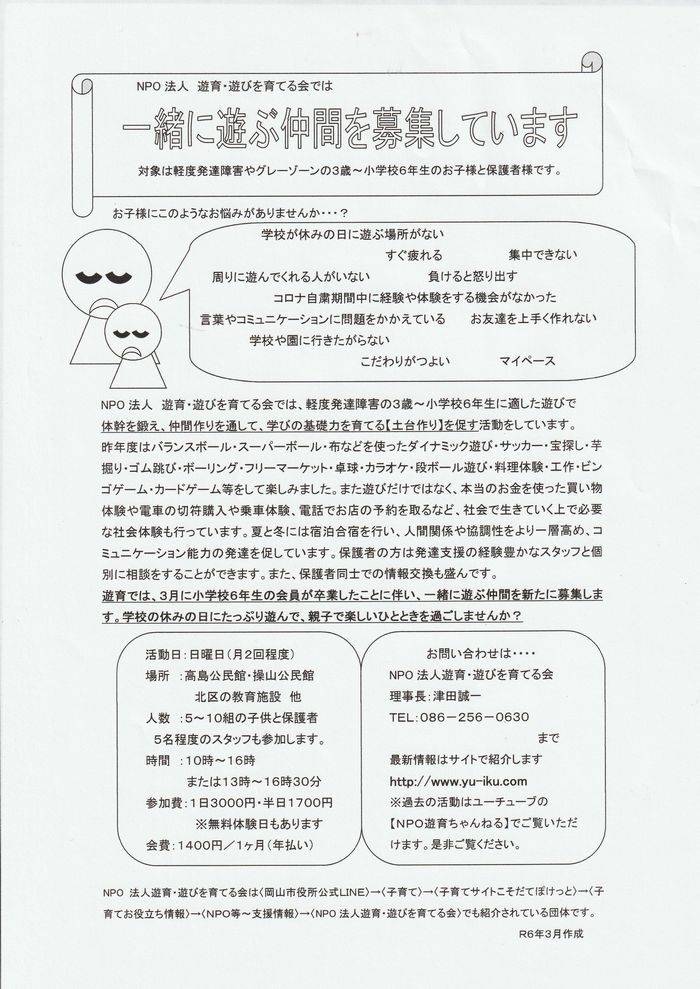

遊育参加者を募集しています

お問い合わせはこちらまで

電話 086-256-0630

メール asobinokai@yu-iku.com

山陽新聞に活動の紹介をしていただきました

山陽新聞に当NPO法人の活動の紹介記事を掲載していただきました。

紹介記事はこちらです

ソロプチミスト日本財団「社会ボランティア賞」を受賞しました

当法人は幸いにもソロプチミスト日本財団の社会ボランティア賞を受賞することができました。昨年の応募でしたが、コロナ蔓延の影響で今年度の受賞となりました。

ソロプチミスト日本財団は、ソロプチミスト精神に則り、さまざまな奉仕活動に対する援助、協力を行うことにより、より豊かな生活の実現及び国際相互理解の促進に寄与することを目的に活動をしている団体で、今までにさまざまな活動を展開していらしゃる団体です。

11月2日のウェスティン都ホテル京都の贈呈式に出席し受賞に際して受賞者の皆さまの代表としてご挨拶をさせて頂きました。ご挨拶までもさせていただき光栄に思ってお入ります。

この受賞を励みに子ども達の幸せのためにより一層の活動を繰り広げていくつもりです。今後ともよろしくお願いします。

軽度発達障がい児

~LD、ADHD、アスペルガー症候群、自閉症スペクトラム~「土台作り」を専門に指導

・身体のバランスが良くなる ・「集中力」が続くようになる ・国語算数の「学習レディネス」が育つ ・問題行動が改善される ・不登校の防止につながる ・孤立防止・仲間作りに役立つ

『国語や算数等の学習の土台を作るダイナミック遊び』原稿

国語や算数等の学習の土台を作るダイナミック遊びと題して講演会を開きました。令和3年2月21日に行いました講演会の原稿を掲載します。

原稿は 『国語や算数等の学習の土台を作るダイナミック遊び』です

子どもたちの社会性を育て自立と社会参加を支援する

・:*:・゜'★,。・:*:・゜'☆・ ・:*:・゜'★,。・:*:・゜'☆・対象となる子ども

軽度発達障がい児・グレーゾーンの子どもを対象にしています。

具体的には

・言葉やコミュニケーションに問題を抱えている子ども

・こだわりが強く、ある特定の物事にしか関われない子ども

・一人遊びが長く、グループや集団に入れない子ども

・多動傾向や注意集中に問題を抱えている子ども

・学校に行きたがらない子ども

・勝負にこだわり、負けると怒り出す子ども

などの軽度発達障がい児やその周辺の子どもです。

活動場所

岡山市内教育施設

岡山市内各公民館

会の特色

集団指導と家庭指導(保護者カウンセリング)の2本立てで行っています

遊びを通じて子どもの発達を伸ばす

仲間作りをする

幼児期における遊びが国語・算数の学習を支える能力を養う

こだわり・転導性・多動傾向などの問題を改善させることが、つぎのステップである学校生活がスムーズに送らせる条件となる

(ダイナミック遊びで改善させます)

ダイナミック遊びとは?

思う存分体を大きく動かす遊び(ボール系、布系、段ボール系など)

言葉・視覚・友だち作りなどが育成されます

本当の遊びの楽しさ、面白さを理解することで、仲間作りやコミュニケーション能力が育ちます

活動方法

ダイナミック遊びを行うことで、遊びの楽しさ、面白さを理解することを学習する。そのために長時間遊び続けられる

長い時間、身体を大きく動かす遊びをする事で、本当の遊びの楽しさを面白さ理解する(粗大運動遊び=ダイナミック遊び)

こだわりを無くする、見る、見ようとする姿勢を高めることで、視覚性の発達や多動傾向や注意・集中力の改善に役立つ

群れ遊び(グループや集団で遊ぶことで、人間関係を高めることやコミュニケーション能力の発達を伸ばす)

プロフィール用紙ダウンロード

プロフィール用紙(pdf版)は こちらからダウンロードできます。

プロフィール用紙(word版)は こちらからダウンロードできます。

貸借対照表

平成29年度の貸借対照表は こちらです平成30年度の貸借対照表は こちらです

令和元年度の貸借対照表は こちらです

令和2年度の貸借対照表は こちらです

令和3年度の貸借対照表は こちらです

令和4年度の貸借対照表は こちらです

令和5年度の貸借対照表は こちらです

令和6年度の貸借対照表は こちらです